私達、一般社団法人 社会課題解決支援協会(以下、社課)は、内閣府実証事業として

「官民連携による避難所運営の質の向上強化事業」

を、大阪府大東市(市街地モデル)・三重県紀北町(過疎地モデル)にて実施いたしました。

本事業では、食物アレルギーや持病を持つ被災者が、避難所はもちろん、

在宅避難・車中泊など“指定避難所以外”の場所でも健康を損なわず生活できる環境づくり

を目的としています。

そのために、社課が提供する 「命のカルテ」 を中心とした

健康情報・地域連携システム(※1) と、

キッチンカーによる 温かい食事と医療供給(※2) を連携させる実証を行いました。

実証で使用したキッチンカー

実証で使用したキッチンカー

事業全体の背景

災害時、避難所で提供される食事は“健常者向けの一般食”が中心であり、

糖尿病などの持病やアレルギーを抱える方々は、

- 食べられるものがない

- 適切な食事が取れず体調悪化につながる

- 必要な薬や医療支援が届かない

- 在宅避難や車中泊では「支援対象にすらならない」

といった深刻な課題を抱えています。

社課はこの問題を解決するため、

「誰に、どのような食事と医療を届けるべきか」を可視化し、

かつ被災者へ“届けられる仕組み”の構築

を目指して本事業を実施しました。

(※1)健康情報・地域連携システム(命のカルテ)とは

- “どこに、どんな人が、どんな健康状態で避難しているか”を即時に把握

- 持病・服薬・アレルギー等の情報を自治体・支援者が安全に共有

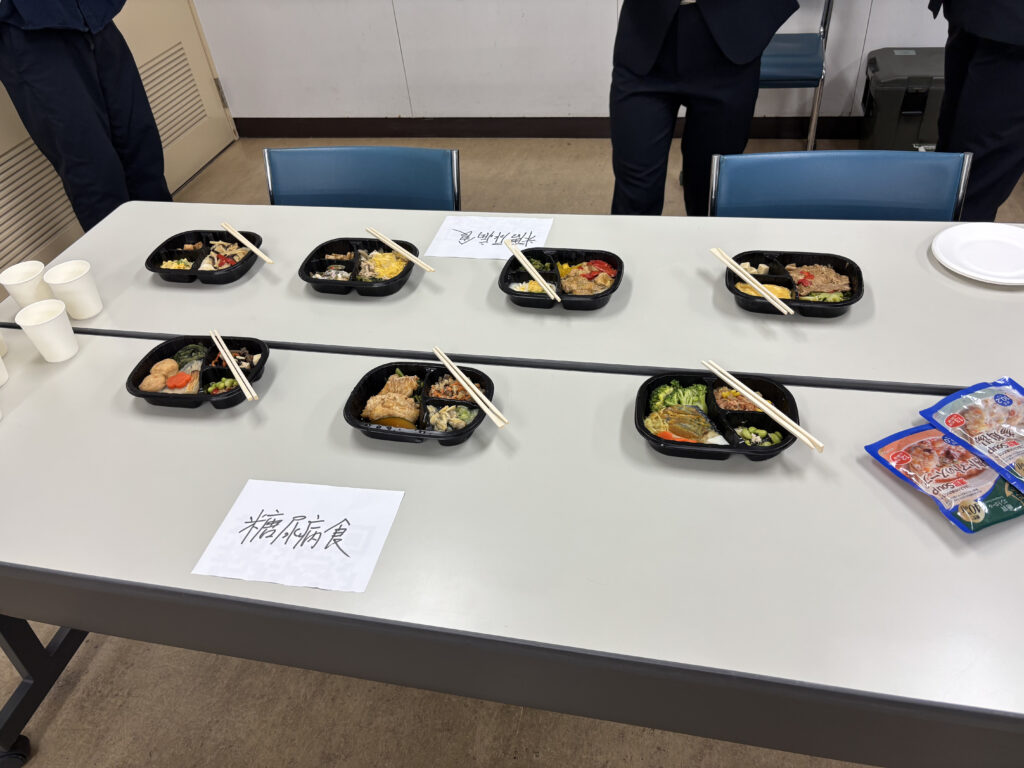

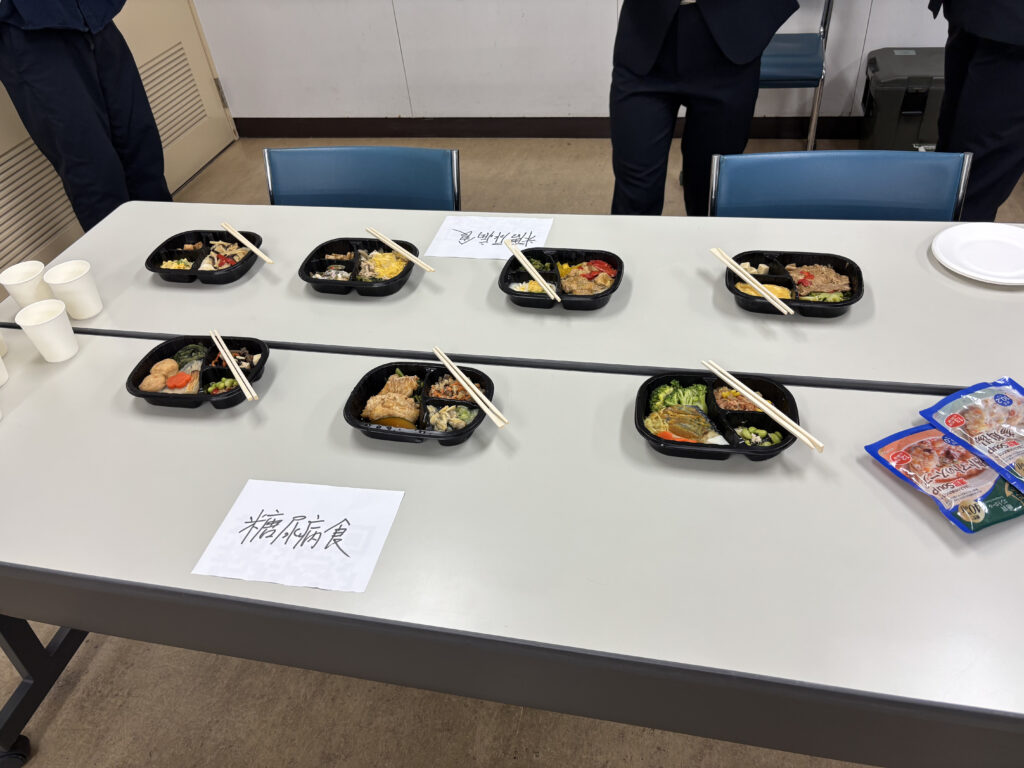

- 被災者の状態に合わせた

- 温かい食事

- 病態別食(腎臓食・糖尿病食等)

- アレルギー対応食を提供できる

災害時でも安心して 「健康を取り戻す食事」 を1人1人に提供できる仕組みです。

(※2)生命維持に係る食事と医療供給について

本事業では、キッチンカーに以下の機能を搭載し、

- 温かい食事の提供

- 病態食・アレルギー対応食の提供

- 薬剤師による服薬対応(大東市)

- オンライン診療の提供(紀北町)

を可能にする取り組みを行いました。

災害関連死の原因となる

低栄養・脱水・持病悪化・アレルギー発作

を防ぐための重要な取り組みです。

病態別食の試食

病態別食の試食

【紀北町モデル(過疎地を想定)】

“限界集落で災害関連死ゼロ”を目指す取り組み”

紀北町島勝区(高齢化率80%超の限界集落)では、

日常的なオンライン診療と健康情報システムの稼働 を活かし、

有事を想定した以下の取り組みを実施しました。

◆ 具体的な事業内容

① キッチンカーによる小回りの利く温かい食事提供

- 避難所だけでなく、

在宅避難者・車中泊者にも届けられる動線 を構築

- 持病に応じた食事提供をテスト

② オンライン診療の実施

キッチンカーに以下の機材を搭載し避難所外で医療提供を実現:

③ 住民参加型の炊き出し訓練と健康支援

炊き出し訓練に合わせて、命のカルテの情報を活用し、

“地元の誰にどんな食事が必要か”を確認しながら支援提供。

◆ 期待される効果

- 在宅避難・車中泊者も「支援対象」になれる

- 高齢者の健康維持に寄与

- 医療機関が遠い地域でも、オンライン診療で迅速に対応

- 災害関連死の大きな要因である「食の問題」を解消

紀北町での実証の様子

紀北町での実証の様子

【大東市モデル(市街地を想定)】

“アレルギー・持病等による災害関連死ゼロ”を目指す取り組み**

市街地を想定した大東市では、命のカルテとキッチンカーを連動させ、

食事と医療を一体的に支援する体制構築 を目指しました。

◆ 具体的な事業内容

① 移動薬局車(ファーマシーカー)との連携

大東市が協定する

アクセスライフ社 × エースケータリング社の移動薬局車

と命のカルテを連携。

- アレルギー情報

- 持病・服薬情報

を即時に確認しながら、食事・薬を提供できる仕組みを構築。

② 薬剤師による支援

車両に薬剤師が同乗し、

被災者の健康状態をチェックしながら適切な食事・薬を提供。

移動薬局車(ファーマシーカー)

移動薬局車(ファーマシーカー)

◆ 期待される効果

- アナフィラキシーなど“食のリスク”を大幅軽減

- 薬剤師によるケアで持病悪化を防止

- 避難所外の被災者も支援対象にできる

- 食事と医療の一体化により災害関連死の抑制効果

事業による成果目標

本事業の成果として、以下の点が確認されました。

- キッチンカー × 健康情報システムにより、

避難所・在宅避難・車中泊いずれにも食事と医療提供が可能であることが実証

- 持病・アレルギー情報を命のカルテで共有することで、

安心安全な食事の提供が可能になる

- 過疎地・市街地それぞれで、

今後のモデルとなる災害時対応の形を示すことができた

- 避難所の生活環境改善に向けた具体的な運用課題が明確になった

まとめ

今回の実証により、過疎地・市街地という異なる環境でも、

「命のカルテ」とキッチンカーを活用した

食事・医療支援の提供が十分に機能する ことが確認できました。

また、自治体・医療・民間企業・地域住民が連携することで、

災害時の弱者支援における新しいモデルケースを示すことができました。

社課は引き続き、

“災害関連死ゼロ”の社会の実現 に向けて、

全国の自治体と連携しながら取り組みを進めてまいります。

また、年末には社課の忘年会&交流会を行う予定ですので、

そのご報告に関しても、乞うご期待!