私たちが目指す世界〜台湾地震から見えた災害時の防災のあり方

2024年、台湾半島では大規模な地震が発生しました。

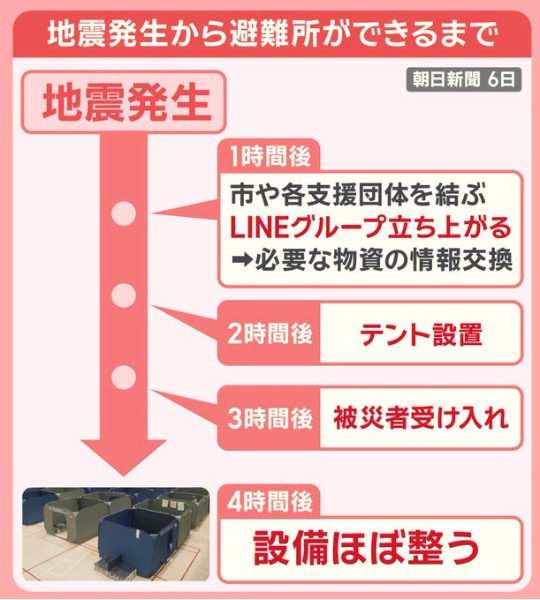

大災害ではありましたが、地震が発生してからなんとわずか2-3時間で、避難所が設営されました。

地震が発生して1時間で視野角支援団体を結ぶLINEグループが立ち上がり、必要な物資の情報交換が始まります。

2時間後にはテントが設置され、3時間後には被災者を受け入れ。

被害が大きかった花蓮地域の避難所では、冷房完備、簡易ベットが備えられたプライバシーに配慮したテントが設置され、女性専用や、特別支援者専用の寝室も設置されました。

食事は丼物や麺類、ドリンク、アレルギー対応食、無料Wi-Fiや充電、電話サービスやマッサージ、クリーニング。子供が遊ぶスペースにはゲーム機も用意されたそう。

こんなに迅速で充実した対応を、なぜできたのでしょうか。

行政と民間団体との連携

台湾では災害が起きた時、行政が各ボランティア団体や、

協力団体に支援を要請します。これができるのも、災害時にそなえて日頃から民間協力の仕組みができているからです。

スムーズな連携の背景には、平常時から自治体と各ボランティア団体が頻繁に顔を合わせ、災害時の避難訓練や研修を実施しているということがあります。

また、役割分担も明確で、

行政がどのボランティア団体がどんな支援を提供できるかを把握し、災害時に支援が重複しないようにしています。

このようなことができるようになった背景には、過去の災害対応から学んだ教訓が生かされています。

台湾で始まった防災プロジェクト

2009年には、台風で700人近い人が亡くなる大きな被害が出ました。

この時、メディアで報道された地域には物資やボランティアが集中し分配に手が回らず、

人員や物資が浪費。一方で報道されなかった地域は、人員や物資が不足しました。

日本でも東日本大震災が起きた時、同じような現象が起きたことは、

記憶に新しいと思います。

そんな中、台湾では一人でも多くの人を助けるために、

『強靭台湾計画』という、防災プロジェクトを立ち上げました。

災害の発生時に、直轄の市、県、町などの業務の役割分担をし、

街の防災計画を作り、民間と連携をしました。これにより、避難所の運営や物資の提供などの支援を要請できる体制が作られました。現在、災害支援協定を結んでいるボランティア団体は、1630団体。企業は542社に上るそうです。

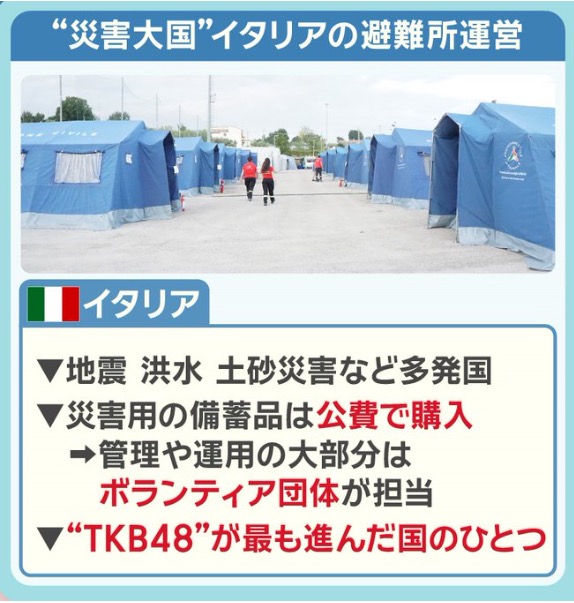

災害大国のイタリアでもこの知識は活かされました。

イタリアでは、地震や洪水、土砂災害が多発しています。

災害用の備蓄品などは公費で購入されていますが、管理や運用の大部分はボランティア団体が行なっています。

イタリアは、“TKB48”という取り組みが最も進んだ国のひとつであり、

“TKB48”とは、T=トイレ、K=キッチン、B=ベッドのことで、『48』は災害の発生から『48時間以内にこれらを避難所に設置する』仕組みのことをいいます。この取り組みこそが、多くの人の命を守ることになるのです。

この仕組みを作ることで、イタリアでも被災を免れた近隣の週から、被災地に支援が入ってきて、

避難所の設営から撤収まで運営を行うことになりました。

災害当日には、避難所で調理したての美味しい料理が振舞われたということです。

こういった活動を、私たち日本では、することは不可能でしょうか。

いいえ。私たちは、日本でもこの仕組みを早急に作れると考えています。

日本で災害が起きた時の避難所の実情

2024年の元旦に起きた能登半島地震では、

3万4000人ほどの人が避難しました。避難所では寒い中、雑魚寝でプライベートもない空間で身を寄せる姿がありました。

3ヶ月以上経った後でも、体育館などの一時避難所で3000人以上が避難、

また、旅館やホテルなどの2時避難所でも2000人以上の方が避難を続けています。

これは、日本の避難所が、自治体ごとにばらばらの避難所運営をしているから。

そして、避難者の情報がまとまっていないので、いざという時誰が、どうやって避難をしてきて、

どんな避難をしたらいいのかがわからないのです。

私たちが目指す未来

私たちは、情報の力で、台湾やイタリアで行われている防災を、日本で行う架け橋になりたいと考えています。

具体的にはレスキューノートシステムmite〜命のカルテ〜を使い、

あなたの命を守る情報を登録。

登録していただいた情報は、災害発生時に、

自治体、医療機関、支援団体など必要なところに提供されます。

情報があることにより、一人でも多くの人が二次被害で亡くなることを防ぐことができます。

一つでも多くの自治体に導入いただき、防災をサポートしてくれる企業サポーター、個人サポーター、そして命を守る情報を登録してくれる皆様に安心安全な未来を届けるよう活動を続けます。