miteシステム〜命のカルテ〜

災害時に直接的な死は免れたものの、その後の避難生活などで命を落としてしまう「災害関連死」。

2016年の熊本地震では、地震による直接の死者数50人を上回る218名が命を落としました。

なぜ、こんなことが起きてしまうのでしょうか。ポイントは「情報」にありました。

災害が起きた時、被災自治体はパニックに陥ります。どこに誰がいて、どんな被害状況なのか、

把握するだけで手一杯です。他の自治体が救援に行っても、ボランティアに行っても、

情報を入手するたけで数日かかってしまうこともざらにあります。

やっと避難所に入れても、支援が受けられずに体調を崩してしまう場合もあります。

災害関連死をゼロを目指して

一方、先日、台湾東部・花蓮沖を震源とする地震が起きたことは記憶に新しいでしょう。

この台湾で起きた地震では、地震発生後3時間で避難所の体制が整い、迅速な対応が行われました。

また地震が起きた翌日の朝には、プライバシーが守られるパーテーションの中で、被災者たちがくつろいだ表情がみられたと言います。

このような施作は、イタリアなどヨーロッパでも行われており、

いつ地震や台風などの自然災害が起きても大丈夫なように、日本でも早急にシステムを作らねばなりません。

健常者だけでなく、病気を持っている方や、配慮が必要な方、全ての人を救い、災害関連死をゼロにする仕組みが必要です。

命を守るために大切なのは「情報」でした

そこで私たちは、実際に災害現場に赴き、多くの関係者の方々の「生の声」をお伺いしました。

等しく国民の命が守られる社会の実現に不可欠なのは、

災害救助に関係する全ての人たちの間で、必要な情報の迅速な「情報連携」、そしてその「情報取扱い」に関する共通認識、そ

して実際の救援活動における人的支援のネットワークとその「機動性」この3つだということがわかりました。

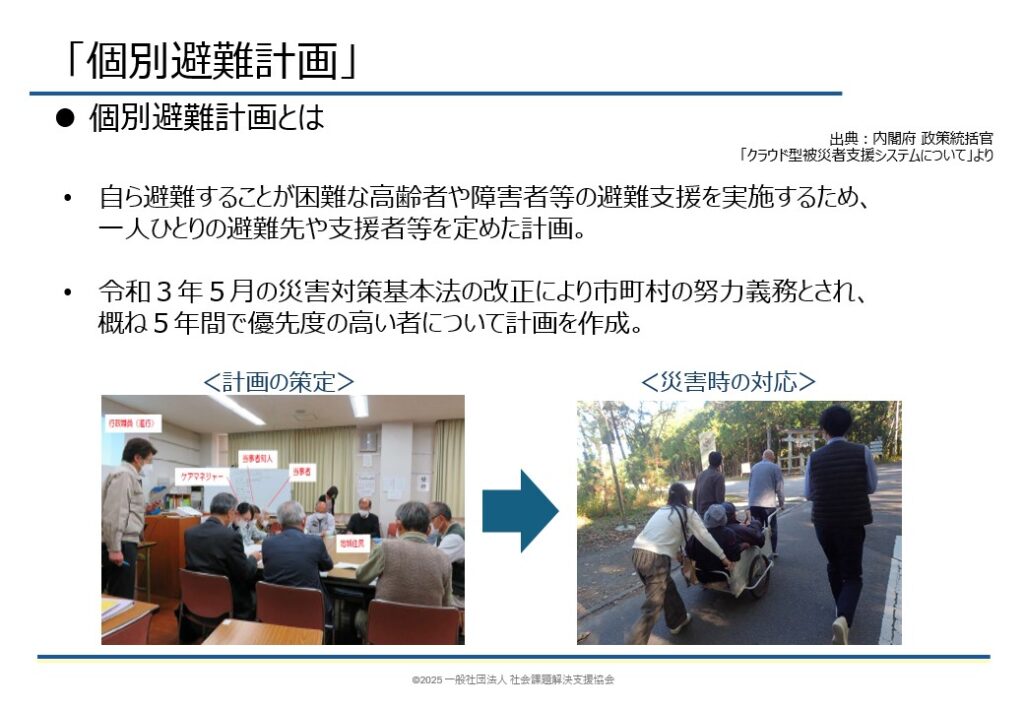

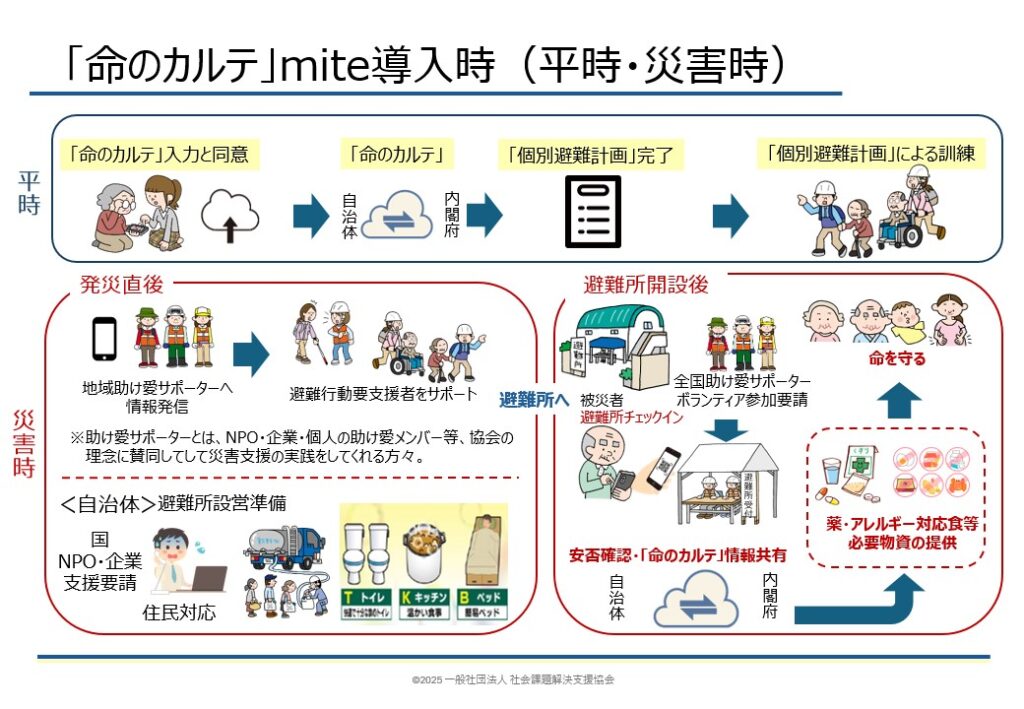

このことから私たちは、政府の「クラウド型被災者支援システム」をプラットフォームとした国が推奨する個別避難計画に命を守る情報をプラスした「miteシステム」を作りました。

そしてこのmiteシステムに登録する、命を守る情報のことを「命のカルテ」と呼んでいます。

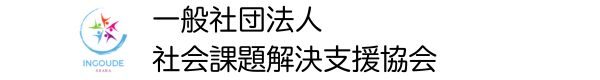

国が推奨する個別避難計画について

国が推奨する個別避難計画というのは、

自ら避難することが困難や高齢者、障害者などの避難支援をするために、

一人ひとりの状態や、避難先を先に記入しておくことで、もしもに備える計画のこと。

自治体が先導して行なっていますが、現在は紙ベースで運用されている自治体が多く、

地域の民生員さんなどが個別で作って穂感じているところも多いです。

個別避難計画を作るのは急務ですが、それぞれで作成することが難しく、

保管方法にも課題があります。

命のカルテには個別避難計画に登録する情報とプラスして、あなたの命を守る情報を登録します。

・既往歴、お薬情報、禁忌、診察券、身長と体重、血液型などを入力します。

miteシステムでできること

災害が起きた時には、避難所や自治体に健康記録・救助情報が共有されます。

そのことにより、一次災害のみならず、あなたが誰で、どんな健康状態でいて、どのようなことが必要なのかがわかり、

必要な救援物資や、人が、速やかに配置され、二次災害の防止に役立ちます。

<避難所ごとにわかること>

薬の種類・アレルギー⾷

登録家族等にチェックインメールの送信

避難所から避難所への避難者の追跡

⽀援物資の配布数の把握

これらは全て、避難している人を守るだけでなく、地域防災、ボランティア団体にも必要な情報なのです。

命のカルテで情報がまとまっていることによって、在宅避難の場合にも、

必要な物資や人の把握し、地域システム介護支援、医療などの手配ができるようになります。

ボーダレスで全ての命を守る取り組みを⽬指して

miteシステムへの情報の登録は、簡単に登録ができ、

さらに自治体・登録事業者により、登録サポートを実施します。

平常時に地域住民の方同士で信頼関係を構築することで、実際に災害が起きた時にも、

相互関係でサポートができるように地域連携を強くするよう、行います。

miteシステムには、最新の情報がアップされている必要があるので、全国でサポーターを必要としています。

地域サポーターは命を守る為に、地域連携支援と命のカルテの登録支援をお願いします。

また、自治体の方も災害が起きる前までに導入を検討ください。